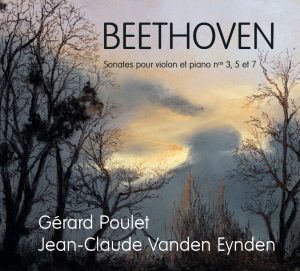

Beethoven

par Hervé Pennven

Voici trois sonates pour violon et piano de Beethoven, la 3e, la 5e (dite Le Printemps) et la 7e, par Gérard Poulet et Jean-Claude Vanden Eynden. Au Palais des dégustateurs, qui une fois de plus nous offre une perle de grand prix. Certes, ce sont des œuvres maintes fois enregistrées, pour lesquelles on dispose de solides « versions de référence ». Pourtant Poulet et Vanden Eyden s’inscrivent sans conteste dans le haut du palmarès, discrètement, mais avec panache, comme deux musiciens qui n’ont plus rien à prouver depuis longtemps, mais sont une vivante leçon de musique.

Dès le début on tombe sous le charme de ces nuances infinies, cette extrême subtilité du discours, de l’un et de l’autre et des deux en même temps, sans aucune affèterie, sans aucun maniérisme, mais au contraire avec la plus grande simplicité, cette évidence que seuls les plus grands savent imposer. Il ne s’agit pas seulement de style : cette attention infinie aux nuances est ce qui conduit au cœur de la partition, elle exprime son mystère.

La perfection de la prise de son, qui rend présents les instruments dans leur exacte vérité, permet assurément d’entendre des dynamiques et des harmoniques qui manquent aux versions historiques. Elle permet aussi, par exemple, d’apprécier la variété du vibrato de Gérard Poulet, toujours adapté à l’expression musicale du moment. Au-delà de la prise de son il y a l’élégance, et l’autorité, de l’interprétation. Et il y a la manière dont les deux musiciens se passent précisément le flambeau de l’autorité, affirmant tour à tour le message avant de se fondre à nouveau dans une parfaite osmose. On remarque aussi la perfection des épisodes où le violon accompagne le piano : il n’est ni inaudible comme cela arrive, ni trop audible comme s’il n’acceptait pas d’être au second plan, comme cela arrive aussi. Il est exactement à sa place. Peut-être le sommet est-il atteint dans les Adagios. Celui de la 3e sonate où l’émotion est à fleur d’archet, celui de la 5e où le dialogue est vraiment magique, et le grand romantisme de celui de la 7e. Car avec cette 7e, nous montrent les deux interprètes, nous avons changé de siècle, bien qu’elle n’ait été composée que quelques mois après la 5e. Il n’y a plus rien des salons viennois de la fin du XVIIIe siècle, on ne joue plus avec papa Haydn, adieu la tendresse mozartienne, c’est le Beethoven fiévreux et volontaire, qui s’emporte, et même qui crie parfois. Et c’est bien ce que l’on entend. Magnifiquement.

H.P.

La Nef n°348 Juin 2022